Dreieck

TEXTUREN: Von vermissten Fäden, verwobenen Fragmenten und veränderten Falten

Vielleicht ist das der Anfang eines offen angelegten Texturen-Archivs. Vielleicht bleiben es Aspekte davon. So oder so ist der vorliegende Beitrag eine thematische Sammlung von Gedanken zu Texturen, er besteht also aus einzelnen Texturfragmenten.

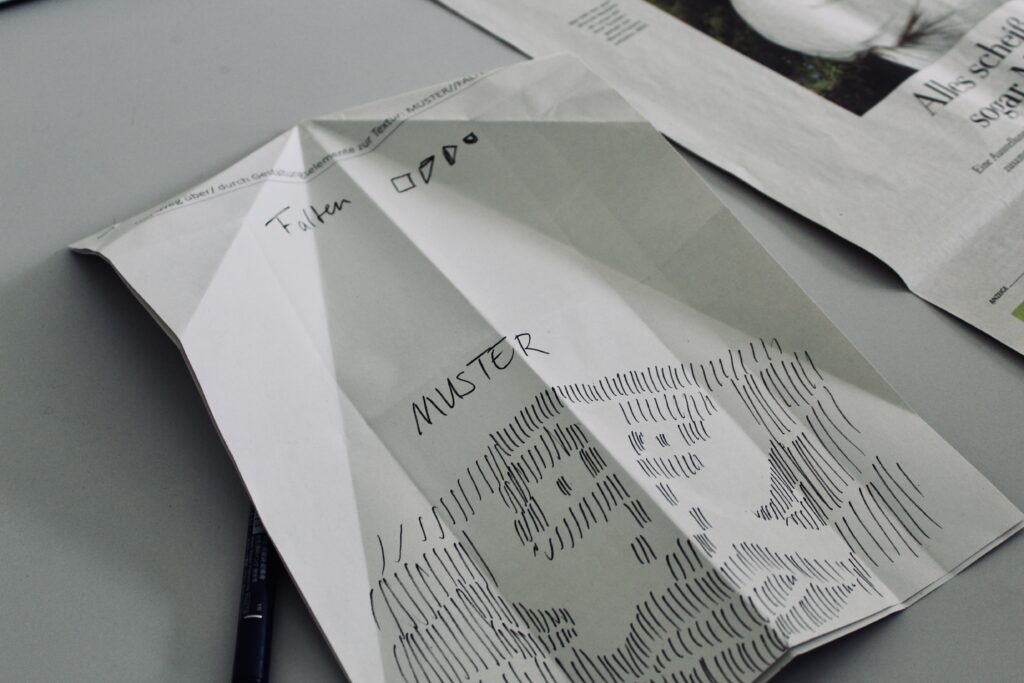

Was liegt zwischen den Fäden? Und was zwischen den Zeilen? Textur wird erkundet. Textur als ein Gewebe mit Zwischenräumen, Faltungen und Überlagerungen. Materiell genauso wie sprachlich und gesellschaftlich.

Wie werden Lücken sichtbar? Wie wird der Kanon dekonstruiert? Wie können kollektive Texturen erfahrbar gemacht werden? Entstanden ist ein offenes, mehrstimmiges Geflecht aus Theorie, Praxis und Reflexion. Verunsicherung wird hier nicht aufgelöst, sondern als produktives Moment begriffen. Edition #2

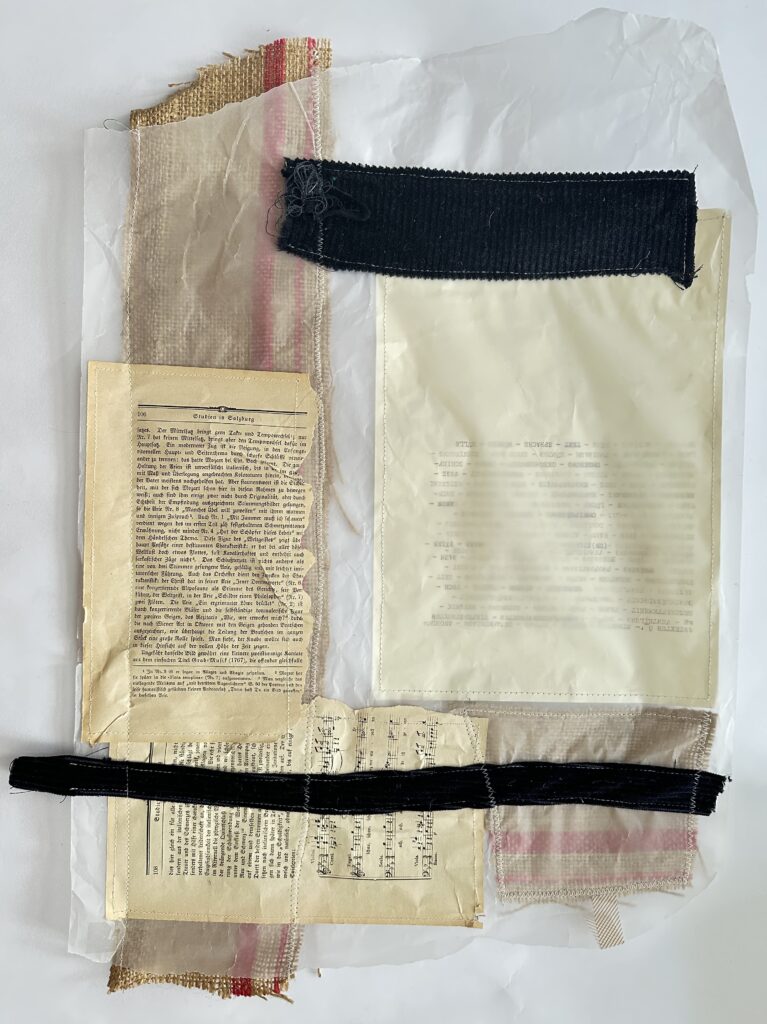

Abb. 1 Linoldruck dazwischen, Anika Dorn, 02/2025. Foto: Silke Ballath.

Textur beschreibt, wie sich eine Oberfläche anfühlt – glatt, rau, weich, körnig, glitschig… Textur bezieht sich darüber hinaus auch auf die Art und Weise, wie ein Material aufgebaut ist – grobmaschig, gewellt, kantig… Textur beschreibt also einerseits die Oberfläche und gleichzeitig das innerste Geflecht. Marina Garcés‘ Auffassung nach ist eine Zusammenstellung keine Form von Einheit, sondern ein durch Perspektivenvielfalt entstehendes unauflösbares Spannungsfeld. Diese Idee einer Zusammenstellung (Garcés 2022: 176–177), sowie auch der von Gayatri Chakravorty Spivak geprägte Begriff des Einwebens (Spivak 2008: 44) in bereits vorhandene Strukturen bilden die Grundlage für die Erforschung des Textur-Begriffs. Aus diesem Blickwinkel wird Textur im Rahmen der vorliegenden Forschung als Metapher für die Vielschichtigkeit unterschiedlicher Gewebe betrachtet – individuell, sozial, politisch, kulturell, textlich, schulisch u.a. Damit werden verschiedene Schichten und Fäden von Wissen, Identitäten und Macht beschreibbar. Texturen sind nie homogen, sondern bestehen aus unterschiedlichen, oft widersprüchlichen Elementen, die miteinander verwoben sind.

Dazwischen

Textur ist nie nur eine Oberfläche, nie nur die reine Struktur. Textur lebt von Zwischenräumen. Zwischenräumen zwischen Fäden, zwischen Falten und Überlagerungen. Es entstehen Öffnungen – manche sind von Anfang an da, andere müssen gewaltvoll in das bestehende Gewebe reingeschnitten werden. Manche laden zum Hineingehen ein, andere bleiben verschlossen, sind kaum sichtbar, vielleicht nur zu erahnen. Dieses Dazwischen ist mehr als ein Leerraum, mehr als ein Nichts: Dazwischen ist ein Resonanzraum, voll von Unsicherheit, was als nächstes passiert, Dazwischen ist eine Einladung und gleichzeitig Widerstand. Wer zwischen den Zeilen liest, kann verborgene Bedeutungen, Stimmen und Brüche entdecken, die erst im Kontext, in der jeweiligen Situierung ihren Sinn entfalten. So wie sich wissenschaftliche, literarische oder musikalische Sprachen unterscheiden und ihre Schlüssel nur denen zugänglich sind, die sie ge- und erlernt haben zu lesen, so zeigen und öffnen auch gesellschaftliche Gefüge ihre Zwischenräume nicht allen gleich. Wer hat welche Schlüssel gelernt? Und wer welche welche nicht? Warum? Welcher Umgang ist jetzt damit möglich? Im Dazwischen liegt die Möglichkeit zum Reflektieren, zum Aushandeln, zur Begegnung und damit auch zur Bewegung von Standpunkten. Die Unsicherheit und Offenheit der Zwischenräume kann also zum Lernmoment werden: Hier kann anerkannt werden, dass Antworten nicht eindeutig sein müssen, sondern dass Bedeutungen immer neu ausgehandelt, verschoben und verwoben wird. Textur bedeutet, das Dazwischen sichtbar, spürbar und erfahrbar zu machen.

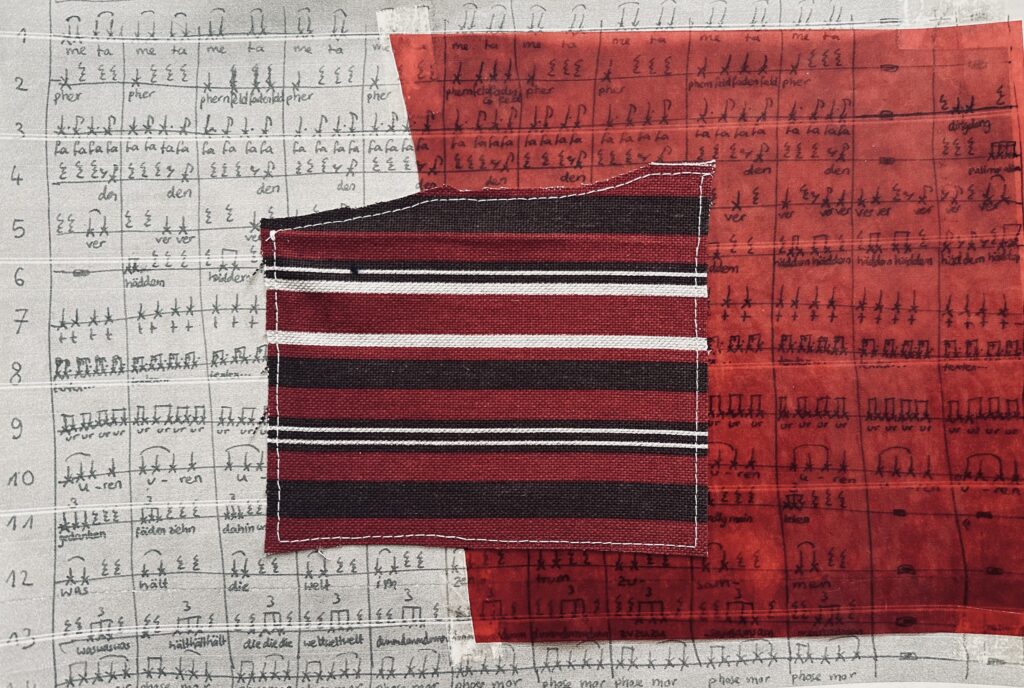

Abb. 2 Collage textur-rhythmen, Anika Dorn, 04/2025. Foto: Silke Ballath.

Abb. 3 Collage rhythmus-partitur, Anika Dorn, 04/2025. Foto: Silke Ballath.

Einweben

Textur ist ein Prozess. Ein Prozess des beständigen Webens. Alte Gedanken, Fragmente bestehender Texte – losgelöst und neu kombiniert –, bilden ein Gewebe, in dem Bedeutungen verschoben, überlagert, verändert und teilweise auch unsichtbar gemacht werden. Sichtbar bleibt das Neue, das entsteht, wenn die Fäden aus Vergangenem in neuen Beziehungen andere Muster bilden. Dieses Einweben erschafft ein Netzwerk, in dem Zwischenräume ebenso bedeutungsvoll sind, wie die Worte selbst, aus denen die Fäden gesponnen sind. Das, was unter anderen Fäden verdeckt wird, verschwindet nicht – es bleibt als Teil einer Sedimentschicht, es bildet die Grundlage. Erzählungen entwickeln sich in ihren Wiederholungen, beziehen ihre unsichtbare Grundlage auf unterschiedliche Weise mit ein. Erzählungen wandeln sich im Lauf der Zeit, verlieren an Klarheit, gewinnen gleichzeitig aber auch Resonanzräume, die neue Verbindungen und damit auch neue Richtungen zum Weiterdenken ermöglichen. Textur bedeutet also auch, Geschichte nicht als abgeschlossen zu betrachten, sondern als fortwährendes Einweben von Stimmen, Kontexten und Erfahrungen. Jeder Faden trägt sein eigenes Potenzial, seine eigenen Spuren von Macht und Exklusion in sich – von Erinnerung und Zukunft. Einweben heißt also, nicht nur zu konservieren, sondern weiterzuspinnen, zu verknüpfen und offen zu sein für Verschiebungen, die sich im Dazwischen ergeben und die jede Textur lebendig hält.

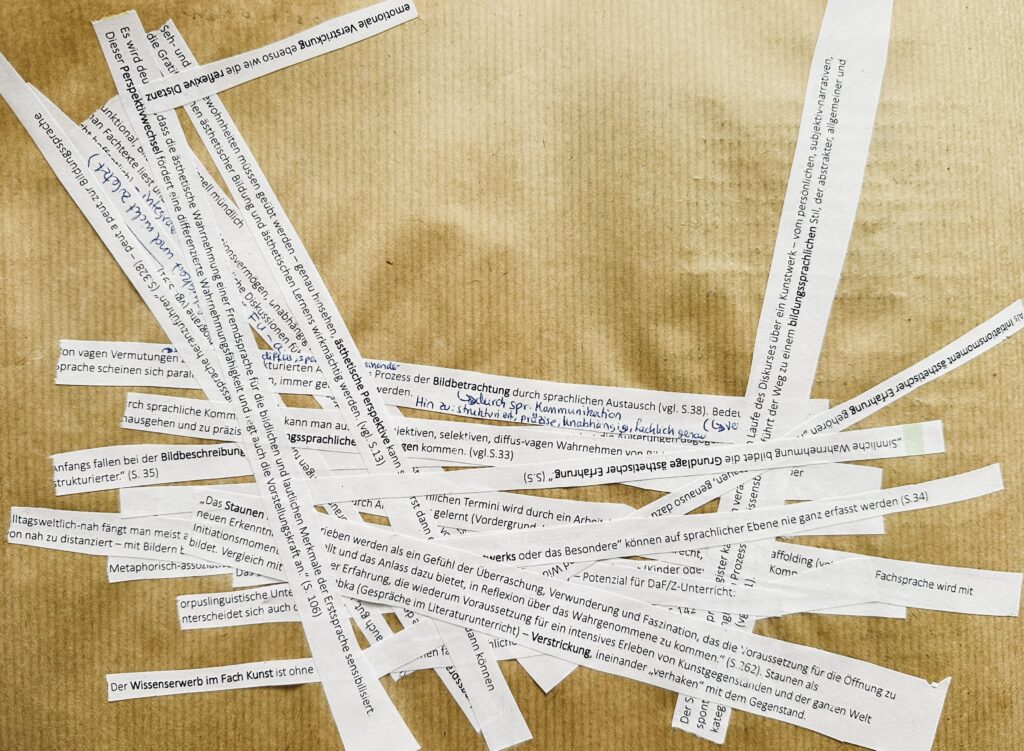

Abb. 4 Collage ver-woben, Anika Dorn, 09/2024. Foto: Silke Ballath.

Abb. 4 Collage ver-woben, Anika Dorn, 09/2024. Foto: Silke Ballath.

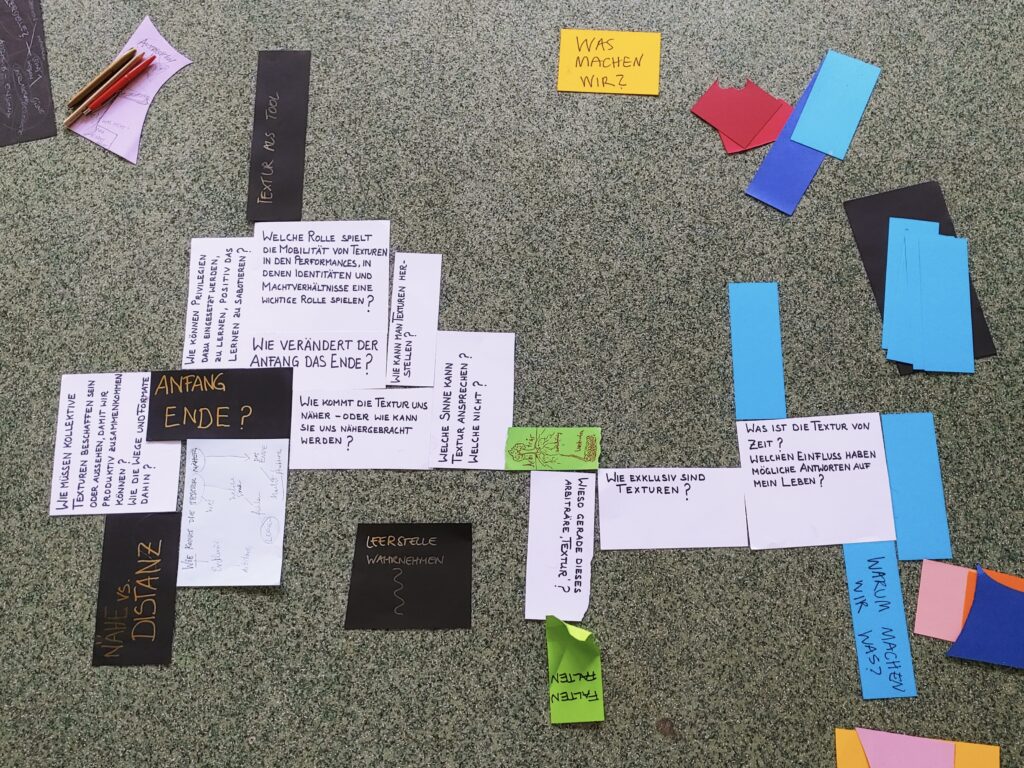

Zusammenstellung

Eine Textur entsteht nie allein. Sie ist immer eine Zusammenstellung. Eine Zusammenstellung von Fäden, Materialien, Erfahrungen, Stimmen und Perspektiven. Im April 2025 habe ich daher Menschen aus verschiedenen kunstpädagogischen, kunstvermittelnden und künstlerischen Kontexten für einen Workshop eingeladen, um gemeinsam der Frage nachzugehen, was für sie eine Textur ausmacht. Ausgehend von ihrer jeweiligen Praxis haben sie Fragen, Assoziationen und Material mitgebracht. Je aus ihrer situierten Position und mit ihrer eigenen Erwartungen – praktisch zu arbeiten, Rollen auszuhandeln oder Textur(en) zu experimentieren. Verschiedene Erfahrungen, Materialien und Fragen an den Begriff Textur haben den Ausgangspunkt für eine Zusammenstellung eröffnet.

Abb. 11 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 11 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

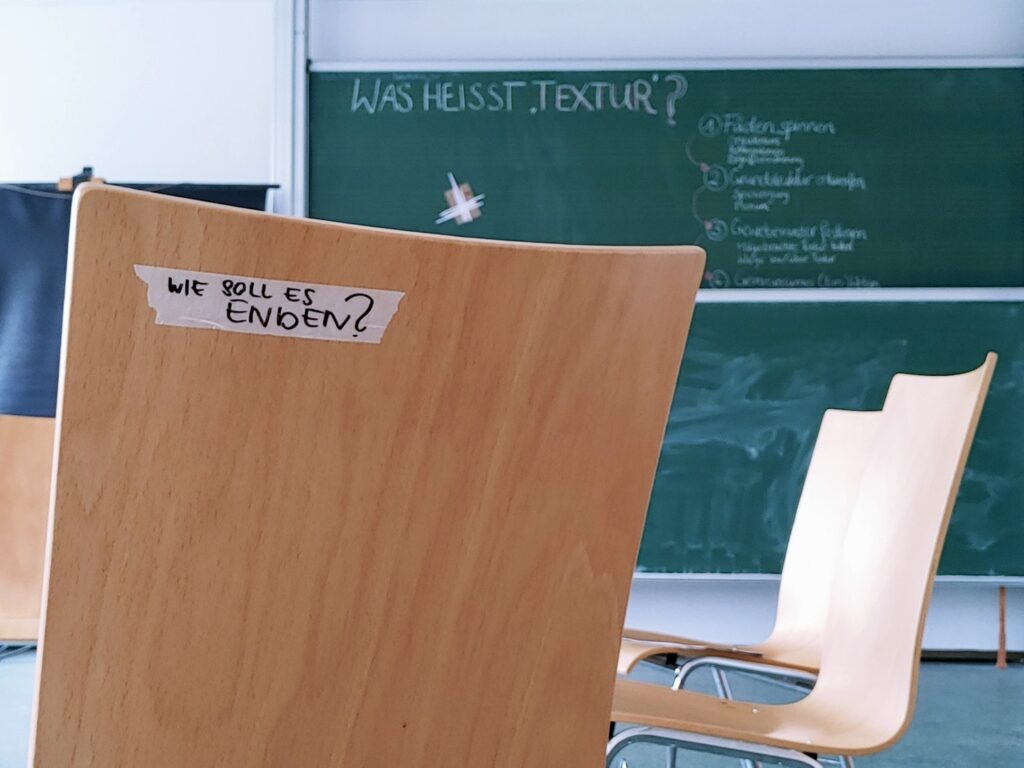

Mitgebrachte Fragen an den Begriff der Textur:

Wie verändert der Anfang das Ende?

Was kann eine Textur alles sein?

Wie fühlt sich Textur an?

Welche Sinne kann Textur ansprechen und welche nicht?

Welche Texturen gibt es?

Wie kann man sie herstellen?

Was kann man aus Texturen lernen?

Wie wird das Gewebe erzeugt oder ergänzt?

Wieviel Struktur (Webstruktur) bzw. Freiheit (lose Fäden) braucht es, damit eine Textur entsteht?

Wie werden Widersprüche abgebildet?

Was erzählt die Textur? Was erzählt sie nicht?

Wie sieht eine polyphone Erzählung aus?

Wie sehen Perspektivwechsel aus? Wie werden sie initiiert?

Warum sucht man nach einer materialistischen Qualität im gesellschaftlichen Kontext?

Ist die gesuchte Qualität greifbar?

Wie kann eine Gesellschaft geflickt werden und wie kann Kunst hier Flicken sein?

Inwiefern vertiefen die Textur-Perspektiven von kommerziellen Dynamiken auf das Soziale?

Wie können unterschiedliche Texturen im performativen Kontext sichtbar gemacht und reflektiert werden?

Welche Rolle spielt die Mobilität von Texturen in den Performances, in denen Identitäten und Machtverhältnisse eine wichtige Rolle spielen

Wieso gerade dieses arbiträre ‚Textur‘?

Wie können Privilegien dazu eingesetzt werden, zu lernen, positiv das Lernen zu sabotieren?

Was ist die Textur von Zeit? Welchen Einfluss haben mögliche Antworten auf mein Leben?

Wie exklusiv sind Texturen?

Auf welchen Wegen oder mit welchen Formaten können wir kollektive Texturen entwickeln?

Wie kommt die Textur uns näher – oder wie kann sie uns nähergebracht werden?

Wie bilden? Wie wollen wir leben?

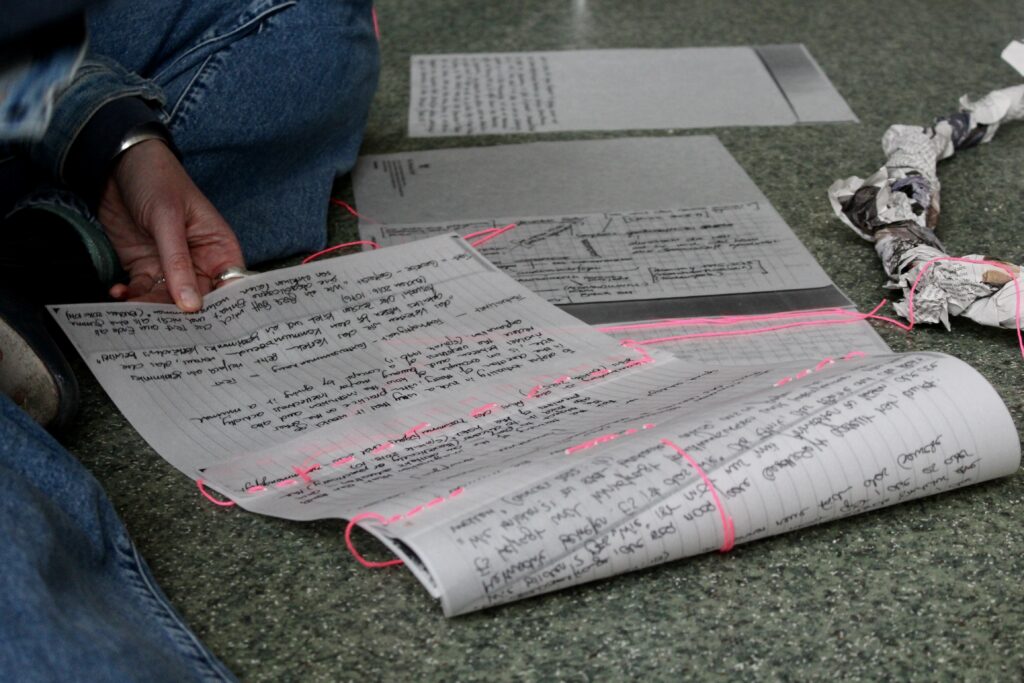

Aus diesen Impulsen ist ein kollektives Gewebe entstanden, nicht glatt, nicht homogen, sondern voller Knoten, voller irritierender Pausen, voller Missverständnisse. Und gerade dort, wo Erwartungen kollidiert sind, haben sich Zwischenräume geöffnet. Rollen wurden ausgehandelt, Anhaltspunkte und Orientierung im gemeinsamen Prozess gesucht, Fäden wurden neu gefasst. In Performances, Geflechten, Verknüpfungen, Faltungen und Gesprächen zeigen sich individuelle künstlerische Antworten und Reflexionen, die bei all ihrer Verschiedenheit im Miteinander doch ein gemeinsames Geflecht bildeten. Zusammenstellung heißt nicht Einheit, sondern Vielstimmigkeit. Textur besteht aus Differenzen und wird gerade durch die Reibung lebendig.

Abb. 5 Raumaufnahme während des Workshops. 04/2025. Foto: Anika Dorn.

Abb. 6 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 6 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 7 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 7 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 8 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 8 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 9 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 9 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 10 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Abb. 10 Prozessbild während des Workshops. 04/2025. Foto: Tabea Becher.

Garcés, Marina (2022): Mit den Augen der Lernenden. Wien: Turia + Kant.

Spivak, Gayatri Chakravorty (2008): Righting Wrongs – Unrecht richten, Berlin/Zürich: diaphanes.