Dreieck

Sich gemeinsam die Zukunft vorstellen – Rückblick: Entwicklung eines Workshopformats

In diesem Rückblick sprechen Friderike Koal und Tabea Becher über die Entstehung, Umsetzung und Weiterentwicklung ihres Workshops Sich gemeinsam eine Zukunft vorstellen. Im Fokus dieses Workshops steht die kollektive Erstellung eines Manifests. Das Ziel besteht darin, sich gemeinsam mit den Teilnehmenden mit der Zukunft des Lehrens und Lernens im Kontext Schule auseinander zu setzen, neue Perspektiven darauf zu entwickeln und diese in einem Manifest zu bündeln. Edition #2

Intro

Im Laufe der vorliegenden Dokumentation blicken Friderike Koal und Tabea Becher auf ihren Arbeitsprozess zurück, reflektieren wichtige Stationen und treten dazu in einen Dialog. Dabei erinnern sie sich sowohl an die ersten Impulse, die zur Entwicklung des Workshops führten, als auch an die konkreten Schritte der konzeptionellen Planung. Sie schildern gemeinsam, wie aus ersten Ideen eine strukturierte Workshop-Konzeption entstand und welche Herausforderungen sie im Verlauf der Vorbereitung und Durchführung bewältigen mussten.

Ein besonderer Fokus liegt hier auf den unterschiedlichen Erfahrungen bei den ersten Durchläufen des Workshops. Dabei berichten sie von den vielfältigen Dynamiken, die sich im Laufe der verschiedenen Umsetzungen ergaben, und davon, wie sie damit produktiv umgegangen sind. Ein besonderer Moment war die erstmalige Durchführung außerhalb des universitären Rahmens. Etwas, das neue Perspektiven eröffnete, aber auch neue Anforderungen mit sich brachte.

Abschließend richten Friderike Koal und Tabea Becher den Blick in die Gegenwart. Sie zeigen auf, wie ihre Idee eines kollektiven Manifests auch über den Workshop hinaus weiter gehen kann, und geben Anregungen, wie Interessierte mit dem Konzept weiterarbeiten, es anpassen oder in andere Kontexte übertragen können. Damit verstehen sie ihr Projekt nicht als abgeschlossenes Produkt, sondern als offenen Prozess, der zum Mitdenken und Mitgestalten einlädt.

Ihr Kartenset kann dabei unterstützen: Sich gemeinsam eine Zukunft vorstellen.

Abb. 1 Kartenset, Design und Layout: Philipp Kapitza, Braunschweig 2025

Zurückblicken

Tabea: Im Folgenden reflektieren Friderike Koal und ich, Tabea Becher, über den gemeinsam konzipierten Manifest-Workshop: „Sich gemeinsam die Zukunft vorstellen”. Dafür erinnern wir uns gemeinsam an den Entstehungsprozess und treten in einen gemeinsamen Dialog.

Entstehungskontext

Rike: Der Workshop zu dem Buch „Mit den Augen der Lernenden” (2022) von Marina Garcés entstand im Rahmen des Seminars „Wie wollen wir lernen? Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen im Kontext Schule“, das im Sommersemester 2024 von Silke Ballath an der TU Dresden angeboten wurde. Das Seminar besuchten Studierende der Kunstpädagogik. Auslöser für die Gestaltung des Workshops war Silkes Anfrage, ob sich jemand vorstellen könnte, zu dem Text „Das Bündnis der Lernenden” von Marina Garcés ein Lektüreformat vorzubereiten, um gemeinsam das Kapitel im Seminar Kontext zu bearbeiten. Die Studierenden würden den Text im Vorfeld zuhause lesen. Tabea erklärte sich bereit und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, die Seminareinheit zusammen mit ihr zu gestalten. Und weil mich der Text bereits begeistert hatte, stimmte ich zu. So trafen wir uns und begannen zu brainstormen.

Textgrundlage des Workshops

Garcés behandelt das Lernen in ihrem Text als einen zentralen, gemeinschaftlichen und politischen Akt – als ein Bündnis von Lernenden. Das Bündnis zielt darauf ab, eine andere Beziehung zur Welt zu schaffen, die von Solidarität und gegenseitigem Lernen geprägt ist. Sie hinterfragt die traditionellen Vorstellungen von Bildung, die oft auf Hierarchien, Leistungsdruck und individuellen Wettbewerb basieren, und stellt dem eine alternative Vision gegenüber, in der Lernen als ein kollektiver Prozess des Denkens, Handelns und Weltveränderns begriffen wird. Dabei argumentiert und reflektiert sie über grundlegende Konzepte wie Wissen, Macht und Freiheit. Zudem hat sie auch einen stark praxisbezogenen Anspruch und möchte zum Handeln inspirieren. „Das Bündnis der Lernenden” ist eine Einladung, Lernen radikal neu zu denken: nicht als passive Aufnahme von Wissen, sondern als kollektiven, offenen und politischen Prozess (vgl. Garcés 2022: 168-183).

Der Charakter des Textes erinnerte Tabea an ein Manifest.

Rike: Tabea, wie war das nochmal genau?

Tabea: Eine gute Freundin von mir schrieb eine Seminararbeit über das „Anthropophagische Manifest” (De Andrade 1928), während ich über Gender Konstrukte im Jugendwerkhof Torgau schrieb. Eine Woche lang sahen wir fast ausschließlich nur die SLUB, die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresdens, von innen und unsere Gespräche waren geprägt von Schreib-Fortschritten und Verzweiflung. Anscheinend haben mich diese Gespräche so nachhaltig beeindruckt, dass mir die „Manifest“-Idee selbst nicht mehr aus dem Kopf ging.

Konzeption des Workshops

Wir entschieden uns also dazu, passend zu der Frage des Seminars “Wie wollen wir lernen?” ein Manifest mit unseren Kommiliton*innen zu entwickeln, mit dem Ziel, Visionen für die Schule der Zukunft festzuhalten, um so in den Austausch zu Marina Garcés Gedanken in dem Kapitel “Das Bündnis der Lernenden” zu gehen.

In Anbetracht der kurzen Zeit, die wir für die Auseinandersetzung des Textes im Seminar hatten – lediglich 60 Minuten – wollten wir unseren Kommiliton*innen eine Struktur vorgeben, um ausgehend von den Inhalten des Kapitels ein Manifest zu schreiben.

Die Struktur orientiert sich an bekannten Manifesten und gliedert sich in folgende Abschnitte auf:

- Einleitung: Ein kurzer Überblick über die Hauptziele und die Motivation hinter dem Manifest.

- Darstellung des Problems: Eine klare Beschreibung der aktuellen Herausforderungen oder Probleme, die das Manifest zu adressieren sucht.

- Vision und Werte: Die Darlegung einer positiven Vision für die Zukunft und der grundlegenden Werte, die diese Vision leiten.

- Konkrete Forderungen oder Ziele: Spezifische, oft numerisch aufgelistete Punkte, die die spezifischen Veränderungen oder Maßnahmen beschreiben, die erreicht werden sollen.

- Aufruf zum Handeln: Eine Aufforderung an die Leserschaft, sich auf eine bestimmte Weise zu engagieren oder Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele des Manifests zu unterstützen.

- Schlussfolgerung: Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und möglicherweise ein inspirierender Schlusssatz, der die Bedeutung des Manifests unterstreicht.

Durchführung

Da uns die Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Text in der Gruppe wichtig war, kam es nicht in Frage, dass jede Person für sich ein Manifest formuliert. Wir entschieden uns für eine Aufteilung in Kleingruppen, wobei jeweils ein Kapitel von einer Gruppe verfasst wurde. Abschließend würden die Kleingruppen sich gegenseitig ihre Kapitel vorstellen. Durch das gemeinsame Lesen würden die Kapitel im Zusammenhang wahrgenommen. Da die Abschnitte jedoch ohne Absprache zwischen den Kleingruppen entstanden sind, werden auch Spannungsfelder und neue Diskussionspunkte des Textes sichtbar, die einen tieferen Austausch über das Thema eröffnen. Diese erste Version eines gemeinsamen Manifestes kann auf dieser Grundlage vertieft und weiterbearbeitet werden. Als gemeinsame Arbeitsfläche haben wir uns auf ein Padlet geeinigt, um die Texte einfach, schnell und übersichtlich zu sammeln und in der bereits vorgestellten Struktur zu arbeiten.

Wir wollten im Seminar nicht direkt in eine Diskussion und die Formulierung eines Textes einsteigen, da wir nicht wussten, wie präsent das Kapitel von Marina Garcés bei unseren Kommiliton*innen noch sein würde. Nachdem wir als Einstieg eine Gossip-Round1, ein Blitzlicht2 oder ein Speed-Dating3 mit Fragen zum Text erwogen hatten, entschieden wir uns für einen Raumlauf4 als performativen Einstieg. Wir wollten die Erinnerung an den Text über den Körper aktivieren: Während alle Seminarteilnehmenden durch den Raum liefen, wurden ausgewählte Zitate aus dem Text „Das Bündnis der Lernenden” vorgelesen. Nach einem Moment – um das Gehörte zu verarbeiten – gab die vorlesende Person ein Signal und die Teilnehmenden nahmen daraufhin eine Pose ein, die in Bezug zu dem gehörten Zitat stand. Die Teilnehmenden entschieden selbst, ob sie die Pose allein, in Reaktion auf die anderen Teilnehmenden oder in Zusammenarbeit mit ihnen ausführten. Der Vorgang wurde mehrmals wiederholt und nahm 20 Minuten in Anspruch, in denen sich die Studierenden noch einmal performativ mit dem Text von Garcés auseinandersetzten.

Damit die Arbeit in der Gruppe gelang, war es uns wichtig, dass jede Person vorher noch einmal Zeit hatte, die eigenen Gedanken zu sortieren, deshalb folgte auf den Raumlauf die Schreibtechnik „écriture automatique”5. In zwei Runden schrieben die Teilnehmenden alle Gedanken zu verschiedenen Impulsen auf. In der dritten Runde markierten die Teilnehmenden zentrale Begriffe oder Sätze aus ihren Erkenntnissen, um ihre Gedanken zu strukturieren. Anschließend wurde die Seminargruppe gebeten, sich in sechs gleich große Kleingruppen aufzuteilen, um jeweils ein Kapitel des Manifests zu formulieren.

Im Anschluss an den Schreibprozess wurde das Manifest präsentiert. Jede Gruppe las ihren Abschnitt vor. Auf dieser Grundlage wurde schließlich das Manifest diskutiert: Gemeinsam entstandene Fragen und Widersprüche wurden thematisiert, der Produktionsprozess des Manifests zudem reflektiert und ein Austausch dazu angeregt, in welche Stimmung die Zusammenarbeit die Teilnehmenden versetzt hatte. Auch mögliche Schritte für die Umsetzung des Manifests in den Alltag sowie Hindernisse und Bedenken wurden in dieser Phase diskutiert.

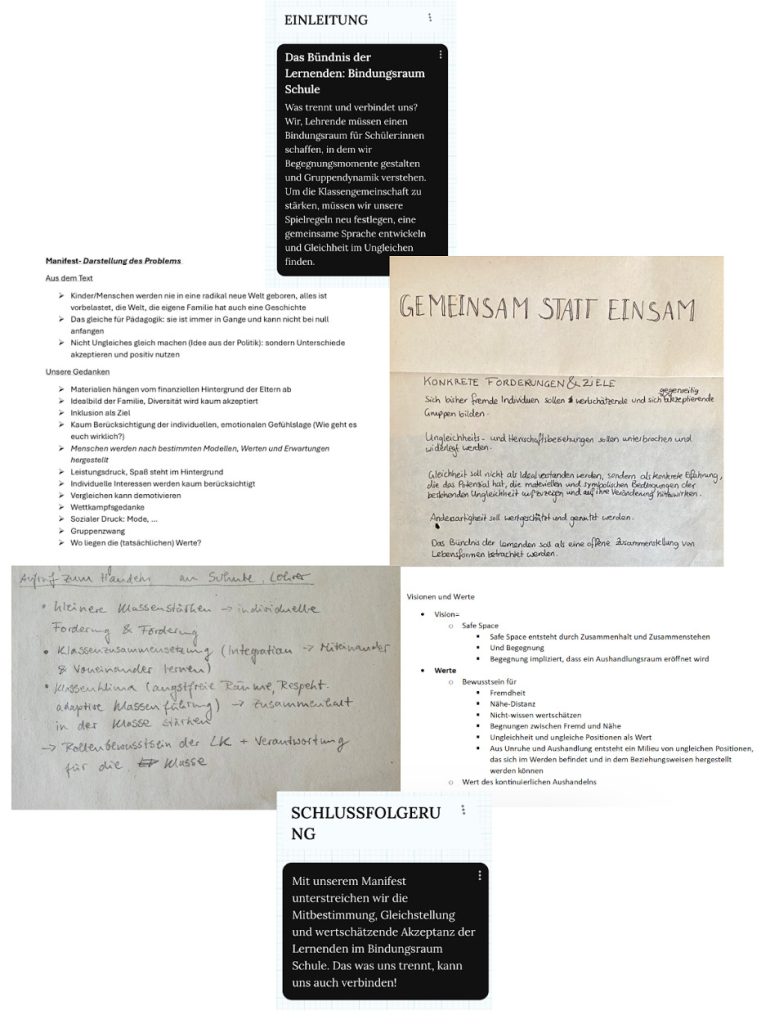

Durchführung – Zwei Manifeste zur Zukunft der Schule

Der Workshop wurde zweimal kurz hintereinander mit unterschiedlichen Fragestellungen durchgeführt. Beim ersten Mal erarbeitete die Gruppe ein Manifest zu der Frage: „Wie stellt ihr euch die Schule der Zukunft vor?” Schwerpunkte der Gruppe waren dabei das Erkennen sozialer Ungerechtigkeit, Anerkennung der Individualität der Lernenden, Förderung und Unterstützung durch Differenzierung, Demokratie und Mitbestimmung in der Schule, Safe Spaces, Bewusstsein schaffen für Fremdheit, Nähe und Distanz und das Erkennen von Potenzialen in der Unterschiedlichkeit der Gruppe.

Die Gruppe sammelte folgende Ergebnisse auf einem Padlet…

Abb. 2 „Mit den Augen der Lernenden, Manifest“, Ergebnissicherung des Manifests, Auszug: Padlet, 1. Workshops, 14.05.2024.

Abb. 2 „Mit den Augen der Lernenden, Manifest“, Ergebnissicherung des Manifests, Auszug: Padlet, 1. Workshops, 14.05.2024.

Tabea: Wie war das für dich, den Workshop das erste Mal durchzuführen Rike?

Rike: Ich weiß noch, dass ich ziemlich gespannt war, wie unser spontan entstandener Plan in der Umsetzung funktionieren würde. Besonders erinnere ich mich an den Raumlauf zu den Zitaten aus dem Text „Mit den Augen der Lernenden”. Die Zitate waren teilweise sehr komplex und lang, so dass ich sie meist zweimal vorgelesen habe, damit die Teilnehmenden genügend Zeit hatten, die Zeilen auf sich wirken zu lassen. Alle waren sehr konzentriert und sobald sie eine Idee für eine Pose hatten, gingen sie langsamer, schauten sich um und warteten auf das Signal, sich zu positionieren. Viele Teilnehmende arbeiteten bereits in dieser Phase zusammen, was sicherlich auch auf das Thema des Bündnisses zurückzuführen ist. Bei späteren Durchführungen haben wir die Zitate gekürzt oder Abschnitte einfacher formuliert, um das Zuhören zu erleichtern. Als es darum ging, die einzelnen Kapitel in Gruppen zu formulieren, wurde erst viel diskutiert.

Das Manifest entstand unter der Frage: „Wie stellt ihr euch die Schule der Zukunft vor?” Garcés bleibt in ihren Ausführungen sehr abstrakt. Sie nennt keine konkreten pädagogischen Methoden oder institutionelle Reformvorschläge. Vielmehr geht es ihr darum, eine neue Einstellung zu Bildung und Wissen zu fördern, die auf Offenheit, Solidarität und gegenseitigem Lernen basiert. Dadurch wurde in den Gruppen viel darüber diskutiert, welche konkreten Veränderungen sinnvoll erscheinen. Die Zeit für die Verschriftlichung der Gedanken war dadurch sehr knapp.

Am Ende war ich überrascht, wie gut sich das Manifest zusammensetzte, ohne dass die Verfasser*innen der einzelnen Kapitel die Ergebnisse der anderen Gruppen kannten. Beim Schreiben der Manifeste wurde deutlich, dass sich alle mit dem Text auseinandergesetzt hatten und wie wichtig die Vorübungen waren, um das Vorwissen zu reaktivieren und daran anzuknüpfen. Inhaltlich war ich dankbar, dass wir alle eine ähnliche Meinung über die Zukunft der Schule hatten. Das macht mir Mut für meine eigene berufliche Zukunft. Die Emotionen, die bei der Produktion des Manifestes ankamen, waren fast spannender als die inhaltlichen Schwerpunkte. Es war ein Gemeinschaftsgefühl: Gemeinsam hatten die Studierenden an einer Sache gearbeitet, gemeinsam ein Manifest geschrieben.

In der abschließenden Diskussionsrunde griffen wir die Anregung einer Gruppe auf, über die Rolle der Lehrkraft in der Schule zu diskutieren: Wie viel Verantwortung für die Klassengemeinschaft trägt die Lehrkraft? Und welches Rollenbewusstsein ist dafür notwendig? Mit diesen Vorüberlegungen wurde es möglich, die Frage der Verantwortung Einzelner in einem Bündnis von Lernenden sowie die Vorstellungen vom und Erwartungen an den Lehrberuf gemeinsam zu diskutieren und zu reflektieren.

Abb. 3 WORKSHOP zu Marina Garcés, „Wie wollen wir lernen?”, Instagram Story, @kunstpaedagogik_dd, 13.06.2024.

Abb. 3 WORKSHOP zu Marina Garcés, „Wie wollen wir lernen?”, Instagram Story, @kunstpaedagogik_dd, 13.06.2024.

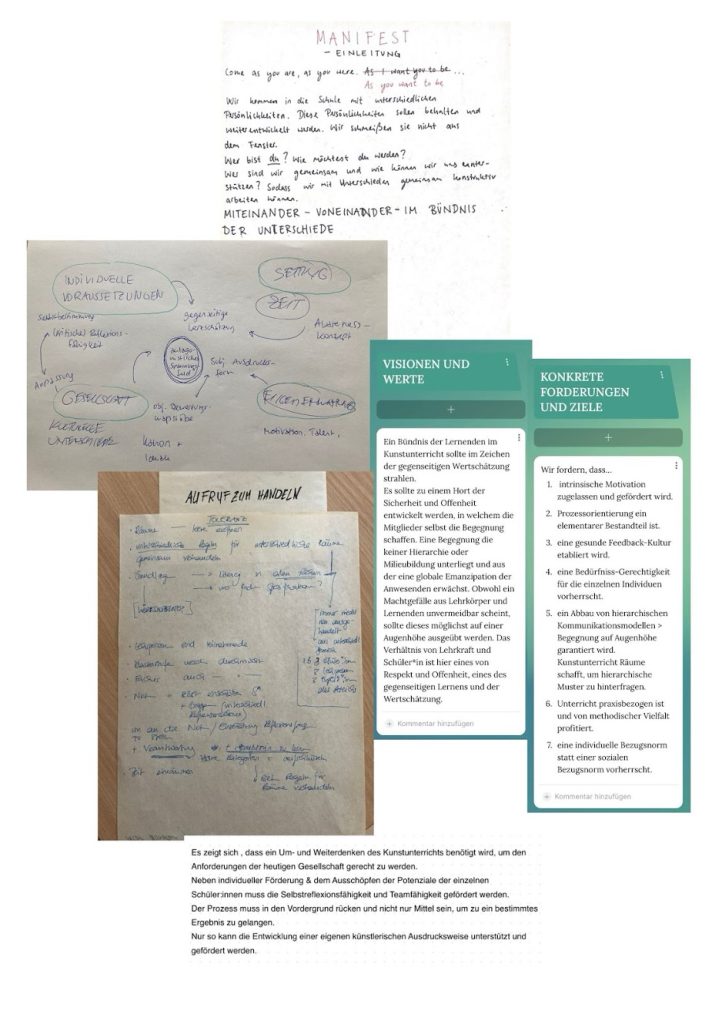

2. Workshop

Rike: Kurz darauf am Montag, den 17.06.2024 hatten wir die Möglichkeit den Workshop erneut durchzuführen, in dem Seminar “Polyphone Erzählungen: sich etwas vorstellen” von Silke Ballath. Kannst du dich noch daran erinnern?

Tabeas Erinnerungen an den 2. Workshop:

Tabea: Ich weiß noch genau, wie chaotisch der zweite Workshop für uns verlief. Es ging leider schon damit los, dass mein Zug Verspätung hatte und ich dadurch zu spät kam. Was glücklicherweise kein Problem war, da du, Rike, schon ohne mich begonnen hattest. Dennoch waren wir an diesem Tag recht zerstreut, weshalb wir wichtige Informationen immer erst auf Nachfrage liefern konnten. Dieses Mal lief der Workshop unter der Frage: „Wie kann das Bündnis der Lernenden im Kunstunterricht umgesetzt werden?” Der Ablauf des Workshops blieb gleich. Nur entschieden wir uns dazu, die Zitate zu kürzen und im Anschluss eine Fishbowl-Diskussion6 durchzuführen.

Während des Workshops wurde mir erneut bewusst, wie wichtig es ist, die Veranstaltung an die Teilnehmenden anzupassen. Hier handelte es sich um Studierende im zweiten Semester, welche sich zwar mit dem Text von Garcés beschäftigt haben, jedoch nicht in gleichem Maße wie die Studierenden des ersten Workshops. Beides äußerte sich im jeweiligen Manifest, wodurch das zweite einen anderen Schwerpunkt hatte. Während sich das erste Manifest vorrangig mit der Rolle der Lehrperson in der Schulgemeinschaft beschäftigte, sprach das zweite mehr über das Individuum in der Rolle des Lernenden. Dies wird bereits in den Einleitungen der beiden Manifeste deutlich. Wir führen dies einerseits auf das Alter und die Studienerfahrung der Teilnehmenden zurück und andererseits auf die von uns explizit gestellte Fragestellung.

Es war eine neue Erfahrung, mit einer Gruppe zu arbeiten, die uns vorher kaum bekannt war. Es hat gezeigt, dass unsere Idee und das Grundgerüst des Workshops mit unterschiedlichen Gruppen und Kontexten funktionieren kann. Wichtig ist jedoch die Vorgehensweise und die Fragestellung kontextspezifisch an die Gruppe anzupassen, mit der ein Manifest nach diesem Prinzip entstehen soll. Im Anschluss an das gemeinsame Manifest Schreiben, folgte eine Fishbowl-Diskussion. In der Durchführung stellte sich heraus, dass diese Form der Diskussion für viele Studierende unbekannt war. Wenige ergriffen die Chance, in den inneren Kreis zu wechseln, weshalb die Diskussion eher klein blieb und nur langsam anlief. Dennoch entstand ein reichhaltiger Austausch, über das Referendariat – ein gefürchtetes Thema bei den Lehramtsstudierenden. Es wurde die Frage gestellt, ob dieses Manifest sie in dieser Zeit beeinflussen oder inspirieren könnte. Die abschließende Diskussion eröffnete einen Rahmen, in dem das gemeinsam verfasste Manifest Zuspruch bekam, und die Umsetzbarkeit kritisch diskutiert wurde. Rike und mir stellte sich anschließend an diese Diskussion die Frage, ob ein System verändert werden kann, wenn diejenigen, die es kritisieren nur vom Möglichen ausgehen.

Die Gruppe sammelt folgende Ergebnisse auf dem Padlet…

Abb. 4 „Wie kann das Bündnis der Lernenden im Kunstunterricht umgesetzt werden?“, Ergebnissicherung des Manifests, Auszug: Padlet, 2. Workshops, 17.06.2024.

Abb. 4 „Wie kann das Bündnis der Lernenden im Kunstunterricht umgesetzt werden?“, Ergebnissicherung des Manifests, Auszug: Padlet, 2. Workshops, 17.06.2024.

Wie geht es weiter? Forschungskolloquium in Berlin für situierung zwischen

Am 22. Juli 2024 hatten wir die Möglichkeit unseren Workshop und die Erfahrungen daraus mit Studierenden der HBK Braunschweig, Annika Niemann und Silke Ballath für die Forschungs-Plattform “situierung zwischen” (https://situierungzwischen.net) zu besprechen.

Tabea: Ich weiß noch, wie wir gemeinsam in dem Schrebergarten saßen und uns über den Stand unserer Forschung ausgetauscht haben. Wir tranken Kaffee oder Tee, gingen eine Runde spazieren und kochten gemeinsam.

Abb. 5 Eingang zu Annikas Garten und Treffpunkt für das Forschungskolloquium in Berlin für „situierung zwischen”, Tabea Becher, 22.06.2024.

Abb. 5 Eingang zu Annikas Garten und Treffpunkt für das Forschungskolloquium in Berlin für „situierung zwischen”, Tabea Becher, 22.06.2024.

Abb. 6 Gemeinsames Gnocchi-Essen der Teilnehmenden des Kolloquiums, Tabea Becher, 22.06.2024.

Abb. 6 Gemeinsames Gnocchi-Essen der Teilnehmenden des Kolloquiums, Tabea Becher, 22.06.2024.

Unsere Motivation hinter Manifesten

Im Kolloquium wurden wir gefragt, was überhaupt unsere Motivation, unsere Faszination hinter der Manifest-Idee sei.

Tabea: Warum nun Manifeste? Ein Manifest wird meist als Gruppe, als Kollektiv formuliert. Es beinhaltet Forderungen und Ziele und es bringt auf den Punkt, was sich ändern muss. Oft diskutieren wir im Lehramtsstudium darüber, was sich ändern müsste, was in unserem aktuellen Schulsystem falsch läuft. Was vielen Studierenden in eine Art Ohnmachtszustand verfallen und sich dem jetzigen System gegenüber ergeben lässt. Oft, wenn man versucht zu träumen, kommt eine Person und sagt, es sei in der Realität niemals umsetzbar und beendet die gemeinsame Möglichkeit des Imaginierens. Aber brauchen wir nicht ab und zu genau das? Eine Utopie, von der wir träumen können?

Rike: Bini Adamczak schreibt in ihrem Buch „Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende“ (2017), dass Revolutionen oft am utopischen Denken scheitern, weil die Fähigkeit fehlt, sich ein Danach vorzustellen. Genau das wurde auch in den Workshops sichtbar: Immer wieder wurde das bekannte Schulsystem reproduziert, und der Versuch, sich eine andere Zukunft auszumalen, wurde schnell von der inneren Stimme gebremst, die sagt, dass das ohnehin nicht funktionieren wird. Die entstandenen Manifeste sind deshalb nicht nur Zukunftsentwürfe, sondern auch Momentaufnahmen. Sie zeigen, wie die Teilnehmenden auf die Gegenwart schauen – und was sie sich vielleicht noch nicht vorstellen können. Gleichzeitig lässt sich das Visionieren üben. Im Austausch miteinander kann sichtbar werden, wo Bekanntes einfach wiederholt wird – und wo es Ansätze gibt, über das Bestehende hinauszudenken. Die Gruppenarbeit bietet dafür einen guten Raum. Denn dass alles so bleibt, wie es ist, ist keine Option. Um etwas zu verändern, brauchen wir eine gemeinsame Vision.

Workshop in Berlin

Annika Niemann lud uns ein, unseren Workshop auf dem Fachtag „Basale Kompetenzen für Lehrkräfte” im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen Berlin”, Anfang Oktober 2024 in Berlin zu halten. Begeistert nahmen wir diese Einladung an und machten uns gemeinsam an die Planung. Wir kamen mit Silke und Annika ins Gespräch, um unseren Workshop anzupassen und die Rahmenbedingungen abzustecken: Sowohl thematisch an die Fachtagung, aber auch an die neue Gruppe von Teilnehmenden, welche aus aus Lehrkräften und Mitgliedern des Senats bestand.

Anpassung an eine größere Gruppe:

Wir standen nun vor der Herausforderung, den Workshop nicht nur an eine neue Zielgruppe anzupassen, sondern auch an eine neue Gruppengröße und einen sehr unübersichtlichen, großen Raum. Wir suchten nach einer Lösung, sowohl mit der Anzahl der Teilnehmenden umzugehen als auch mit der Raumsituation: Wir fanden diese in Zitatkärtchen. Diese sollten den Raumlauf vereinfachen. Alle Teilnehmenden erhielten vor dem Raumlauf ein Kärtchen. Der Lauf wurde auch hier in drei Runden aufgeteilt, währenddessen liefen die Teilnehmenden kreuz und quer durch den Raum. In der ersten Runde lasen sie sich die Zitate gegenseitig vor, wenn sie einer Person begegneten. Anschließend schauten sie sich mehrere Sekunden in die Augen. In der zweiten Runde öffneten wir die Aufgabenstellung. Die Teilnehmenden durften die Zitate verfremden, wenn sie einer Person begegneten. In der letzten Runde stand ein Austausch über die Zitate im Fokus. Um darüber hinaus mit der Gruppengröße umgehen zu können, entschlossen wir uns, die Gruppe zu teilen. So entstanden drei Manifeste.

Ausblick

Tabea: Nachdem wir den Workshop mehrfach durchführen konnten, lud uns Silke Ballath dazu ein, mit ihr ein gemeinsames Seminar im Wintersemester 2024/25 auf Basis unserer Manifest-Idee zu konzipieren. Auf Basis des Manifest-Workshops entwickelten die Teilnehmenden eigene performative Manifeste in Kleingruppen, die sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen und Hierarchien auseinandersetzen.

Rike: Obwohl ich im Erasmus war, wollte ich unbedingt an dem Seminar teilnehmen und sehen, wie sich die Idee des Manifests entwickelt. Gemeinsam mit Silke und Tabea plante ich die Seminareinheiten und brachte mich mit der Idee des Alltagsungehorsams ein. Die Übung entwickelten Tabea, Silke und ich gemeinsam: Ziel war es, dass einige vorher festgelegte Teilnehmende das Seminar störten. Am Ende jeder Sitzung reflektierten wir gemeinsam, wie die Gruppe mit der Störung umgegangen ist, wer in der Verantwortung war und wie sich die Störenden gefühlt haben. Ein aus dieser Übung entstandener Beitrag kann auf der Forschungs-Plattform „situierung zwischen” (https://situierungzwischen.net/) nachgelesen und gehört werden.

Tabea: Mittlerweile haben wir den Workshop mehrfach durchgeführt, nicht nur mit Studierenden an der TU Dresden, sondern auch an der Kunstakademie in Münster. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Teilnehmenden kurz von der Aufgabe überfordert sind, und uns dennoch so viel Vertrauen entgegenbringen und sich schließlich auf unsere Idee einlassen. Die intrinsische Motivation, über ein Thema zu sprechen, das die Gruppe beschäftigt, sowie die Bereitschaft, sich auf den Austausch untereinander und mit den Anleitenden einzulassen, sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen des Workshops.

Wir wünschen und erhoffen uns, dass das Format auch von anderen Menschen umgesetzt und weiterentwickelt wird. Daher haben wir gemeinsam eine Handlungsanleitung geschrieben. In dieser erläutern wir den Ablauf des Workshops. Das Schreiben eines kollektiven Manifests eröffnet gerade in der Schule, mit der festgelegten Stundenrhythmisierung, einen Möglichkeitsraum. Beispielsweise um in einem Kollegium, einer Schulklasse oder mit Studierenden in kurzer Zeit über ein Thema in den Austausch zu kommen: wie die Klassenregeln, Wünsche über das Zusammenleben oder die Vision für die Schulbibliothek.

Rike: Das Manifest verstehen wir also nicht als ein fertiges Produkt, sondern als einen Startpunkt einer Auseinandersetzung einer Gruppe mit einem Thema, von dem aus weiter gedacht und gearbeitet werden kann. Aus dem Gefühl der Gemeinschaft wird eine gemeinsame Vision entwickelt, während im Prozess Standpunkte ausgetauscht und reflektiert werden.

Abschließend möchten wir den Blick in die Gegenwart richten: Wie kann unsere Idee eines kollektiven Manifests auch über den Workshop hinaus weitergehen? Wir möchten Anregungen teilen, wie Interessierte mit dem Konzept weiterarbeiten, es anpassen oder in andere Kontexte übertragen können. Wir verstehen dieses Projekt nicht als abgeschlossenes Produkt, sondern als offenen Prozess, der zum Mitdenken und Mitgestalten einlädt.

2 Das sogenannte Blitzlicht ist eine Methode, bei der die Teilnehmenden der Reihe rum ihre ersten Assoziationen zu einem Impuls oder einem Thema äußern. Das kann ein einzelnes Wort oder ein kurzer Satz sein. Wichtig ist es, dass es schnell hintereinander und intuitiv passiert (vgl. Linser & Paradies 2010: 154).

3 Das Speed-Dating beschreibt ein Format, in dem Teilnehmenden untereinander in kurzen Sequenzen ins Gespräch kommen. Dabei werden nach diesen Sequenzen die Partner*innen durchgetauscht, wodurch über ein Thema mit verschiedenen Personen gesprochen werden kann (vgl. Anselm, Hammer‑Bernhard & Hoiß o. J.).

4 Der Raumlauf wird oft in der Theaterpädagogik angewandt und kann verschieden genutzt werden. Die Grundlage ist jedoch, dass alle Teilnehmenden kreuz und quer durch den Raum laufen, ohne sich dabei zu berühren. Dazu können noch weitere Aufgaben kommen, wie die Vorgabe von unterschiedlichen Geschwindigkeiten (vgl. Gmeinwieser 2016).

5 Übersetzt bedeutet das „automatisches Schreiben”. Sozusagen ein Schreiben, ohne den Stift abzusetzen (vgl. Graw 2002).

6 Das Prinzip der Fishbowl-Diskussion ist wie folgt: Es gibt einen inneren und einen äußeren Kreis. Der innere Kreis diskutiert aktiv, während der äußere Kreis zuhört. Ein Platz im inneren Kreis bleibt frei, sodass Zuhörende jederzeit in die Diskussion einsteigen können. Dabei wechselt eine Person aus dem inneren Kreis in den äußeren, um Platz zu machen. Dieses Prinzip soll den dynamischen Austausch fördern und ermöglichen, dass sich alle einbringen können.

Anselm, Sabine/ Hammer-Bernhard, Eva/Hoiß, Christian (o. J.): Speed-Dating. Oder: Bring deine Antwort auf den Punkt!: Methodenmuster. In: BNE-BOX [online] https://www.bne-box.lehrerbildung-at-lmu.mzl.lmu.de/speed-dating/ [abgerufen am 24. 06. 2025].

De Andrade, Oswald (1928): The Manifesto Antropófago, [online] https://fahrplan.events.ccc.de/congress/2009/Fahrplan/attachments/1386_cannibalmanifesto1928.pdf [abgerufen am 24.06.2025].

Garcés, Marina (2022): Das Bündnis der Lernenden. Berlin: Suhrkamp.

Gmeinwieser, Katharina (2016): Der Raumlauf. Ankommen im Raum und Ruhe finden zum Spiel [online] https://www.sprachfoerderung.eu/baustein/der-raumlauf/ [abgerufen am 24.06.2025].

Graw, Isabelle (2002): Wie von selbst. Über die Aktualität der “écriture automatique”. In: Texte zur Kunst, Heft Nr.48/ December 2002 “61 Miniaturen –Fasse dich kurz” [online] https://www.textezurkunst.de/de/48/wie-von-selbst/ [abgerufen am 24.06.2025].

Linser, Hans-Jürgen/Paradies, Liane (2010): Differenzieren im Unterricht. Berlin: Cornelsen.

Von Ossietzky, Carl (o.J.): Murmelgruppe, in: Methodenkartei Uni Oldenburg [online] https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/methode/murmelgruppe/ [abgerufen am 24.06.2025].